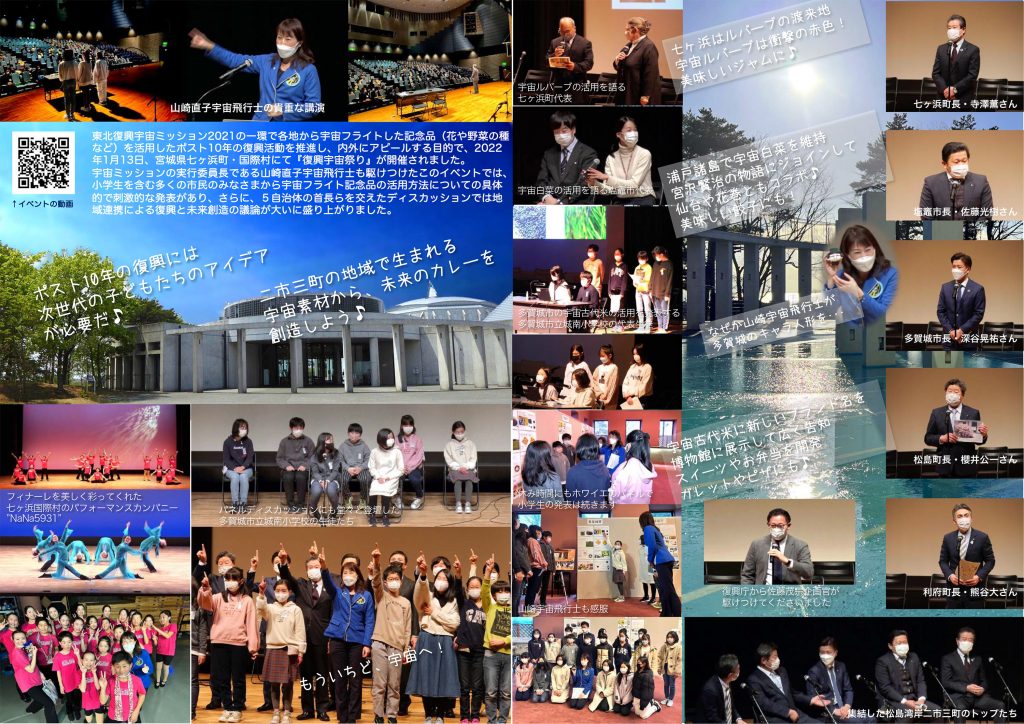

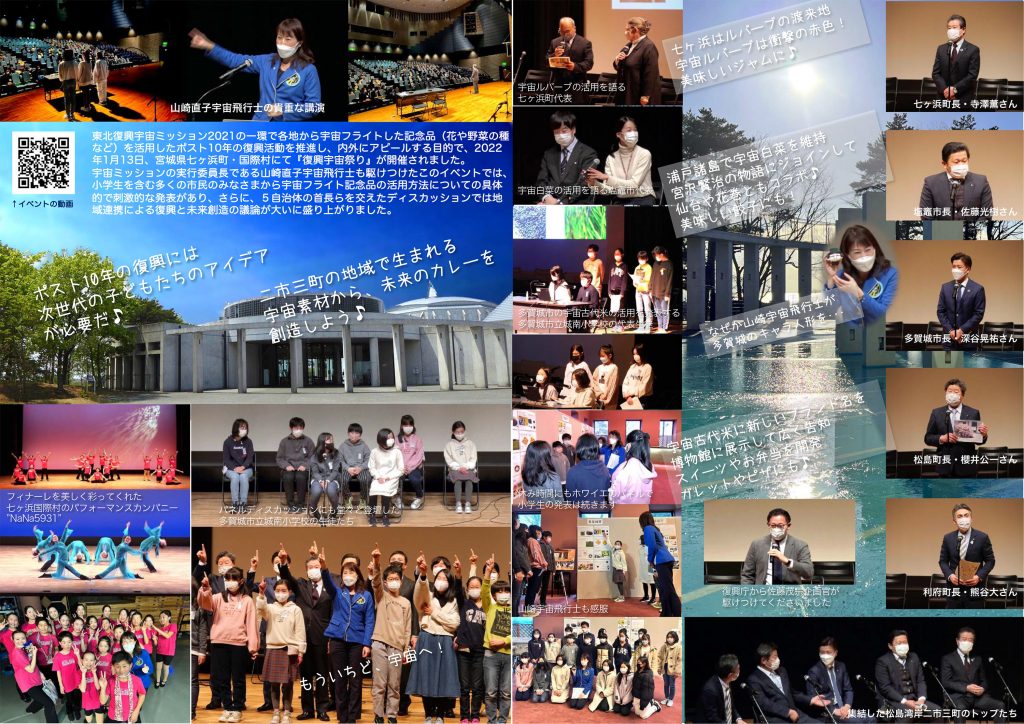

2022年1月13日、宮城県七ヶ浜町・国際村にて『復興宇宙祭り』が開催されました。

東北復興宇宙ミッション2021の一環で各地から宇宙フライトした記念品(花や野菜の種など)を活用したポスト10年の復興活動を推進し、内外にアピールすることが目的です。

松島湾岸二市三町の首長や住民代表、そして東北復興宇宙ミッションの実行委員長・山崎直子宇宙飛行士らが集まり、宇宙ミッションの成果をポスト10年の復興にどう活かすかを発表し合い、意見交換し合う貴重な時間になりました。

<動画リスト>

五つの自治体のトップから、それぞれ宇宙ミッション成果に対する熱い思いが語られました。

その後、市民代表の方々から、宇宙記念品の活用についての発表がなされました。

宇宙ルバーブの活用を語る七ヶ浜町代表

宇宙ルバーブの活用を語る七ヶ浜町代表

七ヶ浜町はルバーブの渡来地として、宇宙ルバーブを育てます。在来のルバーブは緑色ですが、宇宙ルバーブは衝撃の赤色(クリムゾンレッドという種類)

二色のルバーブが夢のように美味しいジャムになること間違いなし・・・楽しみですね♪

宇宙白菜の活用を語る塩竈市代表

宇宙白菜の活用を語る塩竈市代表

塩竈市では、日本の白菜のルーツである「浦戸の白菜」復活に向けて、仙台大学附属明成高校が長年取り組んでいる事業とのコラボで宇宙フライトしました。宇宙へ行った白菜は、宮沢賢治「下ノ畑ニ居リマス」の物語にジョインして仙台や花巻ともコラボ・・・

さらに塩竈の名店「蜂屋」の美味しい餃子にも採用されるそうです♪

多賀城市の宇宙古代米の活用を発表する多賀城市立城南小学校の代表生徒

多賀城市の宇宙古代米の活用を発表する多賀城市立城南小学校の代表生徒

多賀城市では、小学生が毎年取り組んでいる「古代米の栽培学習」とのコラボで宇宙フライトしました。1300年の歴史を誇る多賀城址に隣接した城南小学校の生徒代表は、大人顔負けの具体的な宇宙古代米の活用プランを披露してくれました。

・宇宙古代米に新しいブランド名を

・博物館に展示して広く告知

・スイーツやお弁当を開発(有名アイスクリームメーカーとのコラボなど!)

・ガレットやピザにも♪

多賀城市の小学生たちは、休憩時間にもホワイエの展示パネルで、山崎宇宙飛行士に堂々と古代米活用計画を説明し、これには首長さんたちも感服していました。

5自治体の首長と山崎宇宙飛行士を交えたパネルディスカッションでは、「二市三町の地域で生まれる宇宙素材から、未来のカレーを創造しよう♪」など、地域連携による復興と未来創造の議論が大いに盛り上がりました。

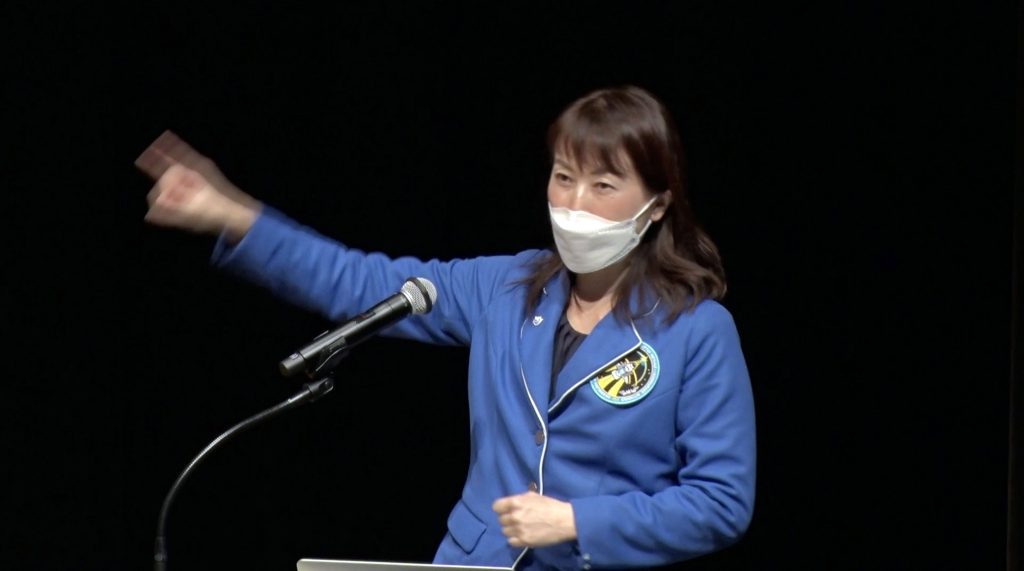

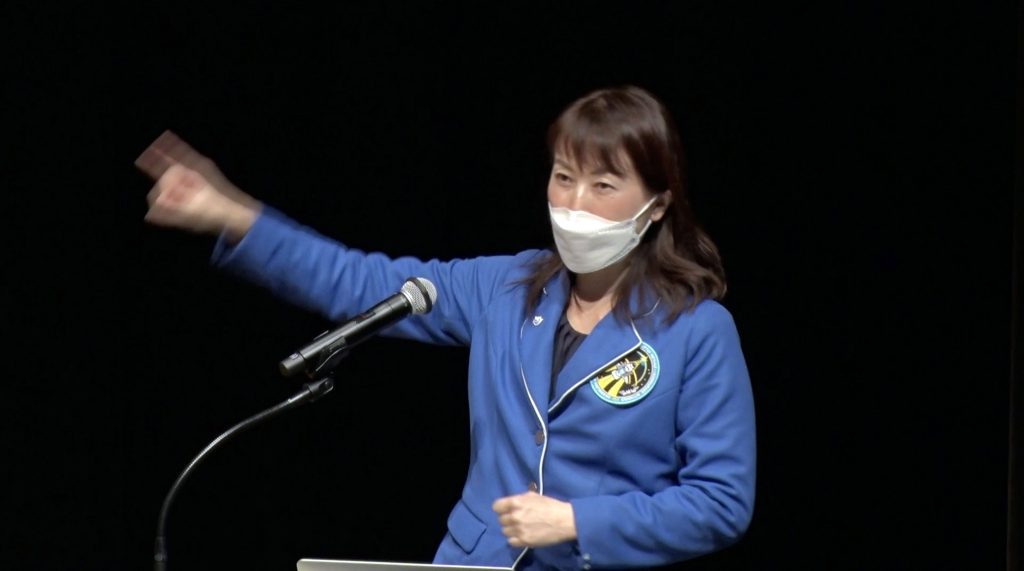

第二部は、山崎直子宇宙飛行士の特別公演です。

「宇宙が特別なのではなく、地球こそが特別な場所なのです」

宇宙からこの星を見た人でなければ語ることの出来ない言葉は、参加者の心に響いたはずです。

フィナーレを締めてくれたのは七ヶ浜国際村のパフォーマンスカンパニー「NaNa5931」のみなさん

震災以来歌い継がれた復興ソングなど5曲を、華麗な踊りを交えて披露してくれました。

東北復興宇宙ミッション2021により、各自治体は宇宙の記念品(花や農産物の種等)を手に入れ、新しい地域自慢を創出する絶好の機会を手に入れました。

ワンアースは各地のみなさんとともに、これ宇宙記念品を活用した新しいオール東北の復興イメージを発信します。これまでの『被災地東北』というレッテルをいったん剥がし、再生する東北・挑戦する東北、のような新イメージで上書きしていきましょう。

今年度はコロナの終息が見通せないため、近隣地域での宇宙祭り試行ですが、コロナ明けの次年度には、オール東北で「復興宇宙サミット」としての開催を目指していきます。

【参加者】

山崎直子宇宙飛行士(東北復興宇宙ミッション実行委員長)

塩竈市 佐藤光樹市長、宇宙白菜を育てる仙台大学附属明成高校のみなさん

多賀城市 深谷晃祐市長、多賀城市立城南小学校の生徒&教諭

松島町 櫻井公一町長ほか

利府町 熊谷大町長ほか

七ヶ浜町 寺澤薫町長、宇宙ルバーブの生産者ほか

復興庁(本庁)被災者支援班 佐藤茂宗企画官、濱田陸太郎参事官補佐

復興庁宮城復興局 佐藤猛参事官、佐藤崇広参事官補佐

NaNa5931(ミュージカル劇団)のみなさん

主催:一般財団法人ワンアース

共催:塩竈市、多賀城市、松島町、利府町、七ヶ浜町、多賀城市教育委員会

助成:復興庁「令和3年度 心の復興」

影アナ 杉野瑠美夏(ワンアース青年部)

ホールスタッフ 緑川琴音&佐々木健人(ワンアース青年部)