宇宙はもはや科学者や技術者だけのものではない!

市民や青少年のものでもある!

という主張は受け容れられたという手応えがありました。

ISPS(国際宇宙物理科学会)で、場違い(?)とも思われかねない「きぼうの桜」の計画を説明したところ、科学者たちは、好意的に受け止めてくれました。

そればかりか、先端科学は文化芸術のコミュニティーとコラボしなければならないという風潮が、学会を上げて盛り上がりつつあります。これは一時の風ではなく、時代の必然だと思います。

多くの外国の頭脳が京都に集まったこの学会、バンケットでは舞妓さんが登壇し、がちがちな学の雰囲気をはんなりとした和の空気に変えてくれました。

科学が万能ではないことは、明白です。

科学者の殿堂、国際学会も、狭い分野を深〜く掘り下げる時代が終わりを告げ、

今や、異分野が集い連携して新しい知見や価値観を見いだす時代、すなわち総合人文科学の時代になってきたようです。

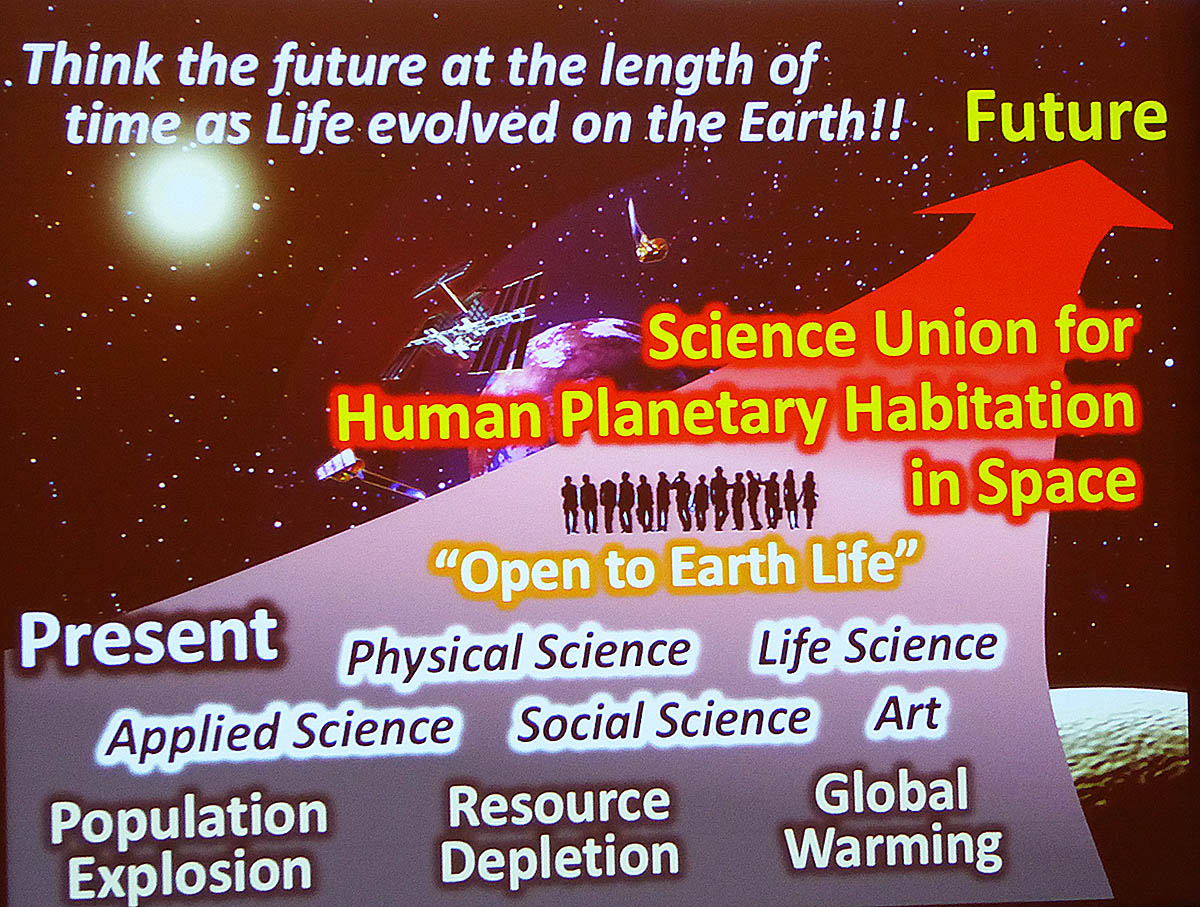

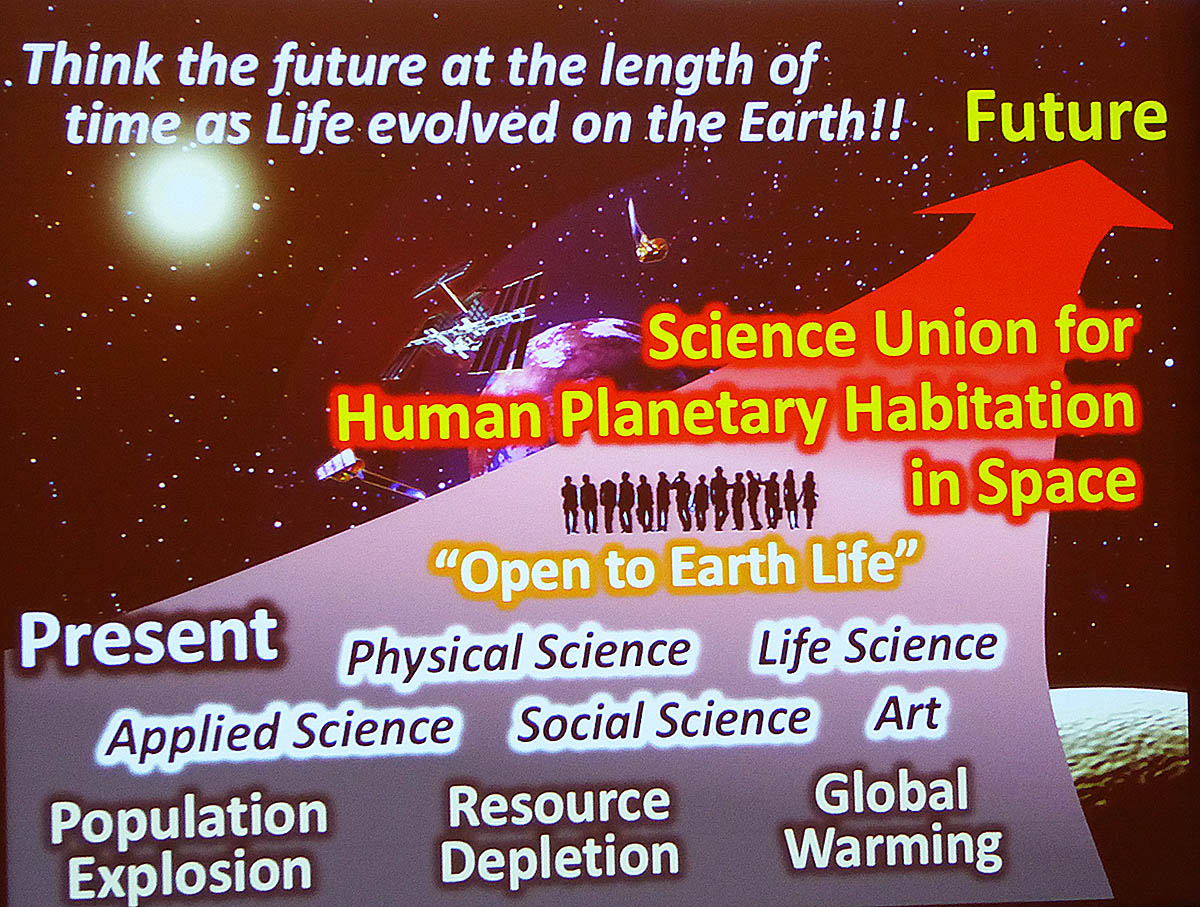

本日(日本時間2015年9月15日正午)、マイクログラビティ応用学会長の石川正道博士は、国際学会ISPS-6(国際宇宙物理科学シンポジウム)で講演し、地球の未来を科学するためには、旧来の科学分野が連携するだけでなく、文化人や芸術家、市民に至るまでが参画できる仕組みが必要と述べました。石川会長の話によると、日本の宇宙実験をリードしてきた「日本宇宙生物科学会」と「マイクログラビティ応用学会」らが今後連合していくことになりそうです。

ワンアースの目指す世界感と共通した考え方だと思います。

9月15-18日 京都・同志社大学で開催される国際宇宙物理科学シンポジウム(ISPS-6)にて、代表理事・長谷川洋一が、きぼうの桜計画を発表します。

この学会は、宇宙科学の最先端をゆく科学者が、世界中から集う権威あるものですが、今後、ワンアースが推進するような、宇宙の文化的利用が重要視されることを考慮して、発表させていただくことにいたしました。

参加費が7万円(学生以下半額)と高額ですが、お時間と財力に余裕のある方は是非、爽やかな秋風の京都へ「お越しやす!」

http://www.jasma.info/isps-6_ITTW2015/excursion/

2015年9月5日の朝日新聞(山梨)に きぼうの桜計画が掲載されました。

朝日新聞さんでは、ワンアースが出来る前から、きぼうの桜の構想を取り上げてくださっています。

空色が地上に降ってくるとは

いよいよ季節が動き出したらしい

天高き季節の走りは

高き地の天辺より始まる

乙女心のように 気まぐれな山霧は

何の挨拶もなく 通り過ぎてゆく

ハクサンシャジン(キキョウ科)

高原でおなじみのツリガネニンジンの高山型

色の濃いものもあるし、時に白花も

by 谷山稜

ワンアースの設立記念パーティーを開催します

2015年9月26日(土)18:30から

会場 NHK青山荘 (東京・表参道) 会費1万円

記念パーティー発起人(順不同)

宇津木健 しゅうさえこ 長谷川幸五郎 福井昌平

お申し込みは info@the-one-earth.org までお願いいたします。

早池峰の頂稜の岩角に、

曙の名を冠すこの花は咲く

花弁の柄は瑠璃玻の磁器か、

星を散らしたマイセンか

気まぐれな雲が頭上を過ぎれば、

花の色香にもふと秋を感じる

ミヤマアケボノソウ リンドウの仲間

高山に稀に咲く。曙の名の由来は、花弁の文様を夜明けの星に

by 谷山稜

大正ロマンの女子学生

矢絣(やがすり) 黒髪 長袴

山の意匠は面白い

この花、ナガバノキタアザミ

高所に凛々しい立ち姿よ

ナガバキタアザミ(キク科)

つぼみを見て、矢絣文様を連想するのは私だけか

北の地方にしかない花。

咲くとこうなる。確かにアザミだと納得。

by 谷山稜

2015年8月27日

山梨県北杜市実相寺にある、宇宙神代桜の若木と、その母樹である御本尊・山高神代桜(樹齢二千年)に会ってきました。

幾多の風雪に耐え抜いてきた偉大な生命体・神代桜

緑生い茂る夏に訪問すると、強い生命のオーラを感じることが出来ます。

幹周り11メートル以上もあるのですが、南面を中心にボロボロに割れ、それでも、幹の上の方から新しい根が伸びて、水を吸い上げ、生き続けているその姿は、まさに生命力の塊。

生きるとは何か?

そんな根源的な問いに対し、この桜は一つの明快な答えを示してくれているようです。

生きるのに疲れた人は、ぜひ会いに行ってみてください。

そしてこれが宇宙桜

すでに5メートルほどの樹高があり、貫禄十分です。

このペースで成長していくと、いったいどんな巨木になるのでしょうか、想像もつきませんね。

宇宙的視点から、この星の、いのちの美しさを体感しつつ、ひとつの星で共生するという新しい価値観に基づいた文化交流で、世界を一つに繋いでゆきます。